社会福祉学科・コース紹介

ライフステージと社会福祉専門職の役割

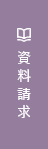

人が誕生から児童期、青年期、老年期に至る各段階を生きるなか、誰もがさまざまな生活上の困難に直面し、支援の必要な状態に陥る可能性があります。

こうしたライフステージ上の困難に対処しながらも、その人と家族の生活や人生を支えること、また、人々が暮らしやすい地域共生社会を構築することが、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士の国家資格をもった社会福祉専門職の役割となります。

こうしたライフステージ上の困難に対処しながらも、その人と家族の生活や人生を支えること、また、人々が暮らしやすい地域共生社会を構築することが、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士の国家資格をもった社会福祉専門職の役割となります。

支援が必要になる場面

子ども・子育て家庭、若者

子どもを虐待から守りたい!

いじめ・不登校、子どもの貧困などの問題を何とかしたい!

ひきこもりの若者を支えたい!

という方は・・・・・・例えば、

児童福祉司、児童指導員、スクールソーシャルワーカー、

ファミリーソーシャルワーカー、少年補導員、法務事務官、公認心理師

として活躍できます。

いじめ・不登校、子どもの貧困などの問題を何とかしたい!

ひきこもりの若者を支えたい!

という方は・・・・・・例えば、

児童福祉司、児童指導員、スクールソーシャルワーカー、

ファミリーソーシャルワーカー、少年補導員、法務事務官、公認心理師

として活躍できます。

<主な活動フィールド>

行政、学校、児童・母子福祉施設、ひきこもり地域支援センター、警察、少年院

行政、学校、児童・母子福祉施設、ひきこもり地域支援センター、警察、少年院

障がい者

障がい者が働くことを支えたい!

障がい者に対する偏見、差別をなくしたい!

その人らしい生活を支えたい!

という方は・・・・・・例えば、

生活支援員、介護福祉士、就労支援員、ジョブコーチ、精神保健福祉士、公認心理師

として活躍できます。

障がい者に対する偏見、差別をなくしたい!

その人らしい生活を支えたい!

という方は・・・・・・例えば、

生活支援員、介護福祉士、就労支援員、ジョブコーチ、精神保健福祉士、公認心理師

として活躍できます。

<主な活動フィールド>

行政、障がい者相談支援事業所、病院、ハローワーク、福祉施設

行政、障がい者相談支援事業所、病院、ハローワーク、福祉施設

福祉のまちづくり

地域住民で支え合う仕組みを作りたい!

地域で困っている人をいち早く発見し、対応したい!

子どもたちに福祉の大切さを伝えたい!

という方は・・・・・・例えば、

コミュニティ・ソーシャルワーカー、生活支援コーディネーター、ボランティアコーディネーター

として活躍できます。

地域で困っている人をいち早く発見し、対応したい!

子どもたちに福祉の大切さを伝えたい!

という方は・・・・・・例えば、

コミュニティ・ソーシャルワーカー、生活支援コーディネーター、ボランティアコーディネーター

として活躍できます。

<主な活動フィールド>

社会福祉協議会、行政、地域包括支援センター、社会福祉法人

社会福祉協議会、行政、地域包括支援センター、社会福祉法人

病気・失業・貧困などによる困窮者

病気やけがにより発生する生活上の悩みを解決したい!

経済的に困窮している家庭を支えたい!

という方は・・・・・・例えば、

医療ソーシャルワーカー、生活保護ワーカー、自立相談支援員、公認心理師

として活躍できます。

経済的に困窮している家庭を支えたい!

という方は・・・・・・例えば、

医療ソーシャルワーカー、生活保護ワーカー、自立相談支援員、公認心理師

として活躍できます。

<主な活動フィールド>

病院、行政、社会福祉協議会、社会福祉施設、刑務所

病院、行政、社会福祉協議会、社会福祉施設、刑務所

高齢者、介護家族

介護が必要なお年寄りを助けたい!

介護家族を支えたい!

孤独死を防ぎたい!

という方は・・・・・・例えば、

介護福祉士、ケアマネジャー、生活相談員

として活躍できます。

介護家族を支えたい!

孤独死を防ぎたい!

という方は・・・・・・例えば、

介護福祉士、ケアマネジャー、生活相談員

として活躍できます。

<主な活動フィールド>

福祉施設、行政、居宅介護支援事業所、地域包括支援センター、ヘルパーステーション

福祉施設、行政、居宅介護支援事業所、地域包括支援センター、ヘルパーステーション

実践力を養う4年間の学び

ソーシャルワーカーの実践にはミクロレベル、メゾレベル、マクロレベルの3つがあるとされています。ミクロレベルはクライエントやその家族への対人支援の実践になります。メゾレベルは組織と地域のレベルの実践とされています。マクロレベルは医療や福祉制度等の策定・実施などの実践になります。社会福祉学科では、3つのレベルの学問を、講義や実習を通して学んでいきます。日々の講義で学んだことを、演習で他の学生や教員とディスカッションをしながら深めていきます。そして、現場の実習でソーシャルワークの実践を学んでいくことができます。4年間の学びで、ミクロレベル、メゾレベル、マクロレベルの実践について深く理解できるようになっていきます。

介護福祉の長い歴史

1970年代、医療の進歩や生活習慣の改善により、高齢社会の到来が予想されるようになりました。しかし、当時の日本には介護に関する専門的な知識や技術を修得した専門職者を養成する学校はまだ存在していませんでした。そんなとき、1978年に聖隷学園が、現在全国にある介護福祉士養成校のモデルとなったといわれている日本初のヘルパーを養成する学校「福祉医療ヘルパー学園」を開設しました。「介護福祉コース」では、求められる時代のニーズに応えるべく、この伝統ある介護福祉教育を進化させながら継続していることが誇りです。