国際実習

本学では、国際社会に貢献できる人材養成を行うために国際実習を行っています。本学の交流協定校および海外にある聖隷関連施設の協力のもと、各国の保健医療福祉事情や文化を学び体験することで、異なる価値観や異文化を受容できる保健医療福祉の専門職としての素養を身につけることを目標としています。

実習中は受け入れ教育機関や施設の実習指導者が学生の指導にあたります。派遣国や派遣時期・期間は各実習により異なります。

詳しくは下記のサイトでご確認ください。

実習中は受け入れ教育機関や施設の実習指導者が学生の指導にあたります。派遣国や派遣時期・期間は各実習により異なります。

詳しくは下記のサイトでご確認ください。

ページ内目次

看護学部

国際看護実習@シンガポール

日本とシンガポールにおける社会文化的背景、健康ニーズ、保健・医療・看護の相違について学びます。そのうえで、国際社会における看護専門職への期待や果たすべき役割を考察し、自身が看護専門職としてグローバルに活躍するための目標や課題、具体的行動を見出すことをめざします。

受入機関:ナンヤン理工学院

実施期間:2025年8月31日(日)~9月14日(日) 15日間 予定

受入機関:ナンヤン理工学院

実施期間:2025年8月31日(日)~9月14日(日) 15日間 予定

◤ 2024年度 参加学生の声 ◢

シンガポールは様々な文化や宗教、価値観を持った人々が集う多民族国家であることが印象的でした。デイケアセンターでは職員の方々も利用者の方々も複数の言語を使い分け、様々な文化に基づいたイベントが開催されていました。特に印象的だったのはデイケアセンターの方々とバスに乗って寺院へ遠足に行き、清掃ボランティアをしたり精進料理を食べたりしたことです。利用者の方々が本格的な場で信仰を続けられるようにするためにも素敵な取り組みであると感じました。また、職員の方々の働き方も印象的でした。デイケアセンターの職員は昼食後に「お昼寝」を習慣化しており、私も強く勧められて参加しました。仮眠によるリフレッシュが心身のゆとりにつながり、効率的かつ利用者に親切な対応ができると感じました。シンガポールでは各文化の良い点を取り入れ、職員の働き方にもその影響が見られます。2週間を通して多くの方々に温かく支えていただき、多文化に触れながら有意義な実習ができたと思います。(看護学部4年)

シンガポールは日本と同じように高齢化が進んでいる国です。そのため、シンガポールではどのような高齢者看護が行われているのか、日本との相違はあるのかということに興味を持ち今回の実習に参加しました。現地の学校でシンガポールにおける健康ニーズ、保険・医療・看護についての講義を受け、シンガポールの認知症デイケアセンターにて臨地実習をさせていただきました。また、シンガポールで使われている高齢者向けの日常アイテムやそれを紹介している施設見学を行いました。シンガポールの学生が考案したというアイテムが企業を通して商品化されておりシンガポールの学生の創造力に感銘を受けました。

シンガポールでの実習は、様々な文化や価値観に触れ、自分を成長させる絶好の機会です。多民族国家ならではの環境や異なる言語、文化の中での施設利用者とのかかわり方、看護師としての在り方を学べるのは貴重な体験でした。また、シンガポールの医療を学ぶことで、日本の看護について考えるきっかけにもなり、看護への興味が一層深まりました。ぜひシンガポールでの国際看護実習に参加してみてください。(看護学部4年)

シンガポールでの実習は、様々な文化や価値観に触れ、自分を成長させる絶好の機会です。多民族国家ならではの環境や異なる言語、文化の中での施設利用者とのかかわり方、看護師としての在り方を学べるのは貴重な体験でした。また、シンガポールの医療を学ぶことで、日本の看護について考えるきっかけにもなり、看護への興味が一層深まりました。ぜひシンガポールでの国際看護実習に参加してみてください。(看護学部4年)

社会福祉学部

国際福祉実習@インド・ブラジル

国際社会に貢献できる人材育成を行うために、実際に現地に出かけ、その国の様々な社会福祉事情や文化を体験することにより、価値観の多様性や異文化を受容することを学びます。国際的な視野を養い、グローバルな社会福祉の課題解決のための考察を行います。

受入機関:インド聖隷希望の家、ブラジル希望の家

実施期間:2025年度休講

受入機関:インド聖隷希望の家、ブラジル希望の家

実施期間:2025年度休講

◤ 参加学生の声 ◢

私が国際福祉実習へ参加した理由は、介護福祉の概念がない国での支援方法に興味を持ったからです。実習を通して、インドと日本は価値観などが全く異なっていて、今の日本での生活は決して当たり前ではないことを学びました。初めての海外で、英語もあまり分からない中、「聖隷希望の家」のアブラハムさん、施設の先生方や仲間に支えられ、実習を楽しみながら行えたことは、自分の自信にも繋がりましたし、日頃から感謝の気持ちを持てるようになりました。この実習は、大学生の今だからこそ出来ることです。海外へ出ることで得るものが多くあるので、ぜひ挑戦してみてください。(社会福祉学科4年)

リハビリテーション学部

国際理学療法実習@フィリピン

リハビリテーション機関及び専門施設において、学内及び現地の指導者によるクリニカルクラークシップ(CCS)での実習を行い、海外での理学療法技術を体験し、修得することを目的とします。さらに、異なる文化について共有・理解を進め、生活習慣の異なる方々と専門領域を超えた幅広いコミュニケーションの実践を行います。

受入機関:マリアノ・マルコス州立大学

実施期間:2026年2月 (16日間) 予定

受入機関:マリアノ・マルコス州立大学

実施期間:2026年2月 (16日間) 予定

◤ 2024年度 参加学生の声 ◢

フィリピンは日本では稀な病気の患者さんが多くいました。例えば狂犬病の患者。日本では現在狂犬病は稀ですが、フィリピンでは多く見られます。実習では学生が主体でやることが多く、初期評価や介助など積極的に参加することができました。現地の学生は技術も高く、疾患の知識だけでなく、臨床技術についても一緒に学ぶことができました。また、病院での実習だけでなく、複数の大学が集まるスポーツ大会に治療スタッフとして参加し、捻挫で負傷した学生の対処をさせていただきました。臨床見学とともにフィリピンの文化にも触れながら実習ができたため、とても有意義な時間になりました。(理学療法学科3年)

現地学生と共に病院を訪問し、理学療法の観察と実践的介入を行いました。特に、限られた医療資源の中で運動療法やマッサージ、補助具の簡易作成など創意工夫を重ね、効果的な治療プランを立案・実施しました。また、家族参加型ケアの重要性を体感し、現地スタッフや患者さんの温かな笑顔に支えられながら築いた信頼関係や多文化コミュニケーション能力は、今後の卒業研究や臨床実践における貴重な糧となりました。限られた時間ながらも得た異文化理解と柔軟な問題解決力は、今後のキャリアにおける大きな財産となり、多様な背景を持つ患者さんに寄り添う治療者像を築く礎になると確信しています。(理学療法学科3年)

実習後は現地の学生がさまざまな観光地を案内してくれ、週末にはその家族が現地料理を手作りしてふるまってくださいました。日本ではなかなか味わえないような食事にも積極的に挑戦し、食文化や生活様式の違いを楽しみながら学ぶことができました。観光だけでなく、現地の人々とのふれあいを通じて、多くの温かさと気づきを得る時間となりました。本実習や現地学生との交流を通じて、自分の学びへの向き合い方を見直すきっかけとなり、将来像をより明確に描くことができました。(理学療法学科3年)

国際作業療法実習@タイ

国内で学修した作業療法の基礎知識を土台に、海外のリハビリテーション関連施設での作業療法の実践に触れる実習です。

作業療法士を目指す学生として、国際的な視野に立った視点の形成と、それに基づく新たな自己課題の発見および目標設定の機会とします。

受入機関:チェンマイ大学

実施期間:2026年2月 (8日間) 予定

作業療法士を目指す学生として、国際的な視野に立った視点の形成と、それに基づく新たな自己課題の発見および目標設定の機会とします。

受入機関:チェンマイ大学

実施期間:2026年2月 (8日間) 予定

◤ 参加学生の声 ◢

タイの作業療法士は約1,300人と日本に比べ少ないですが、多くの病院や施設で必要とされています。1週目は小児分野の学校やOTクリニックを訪問し、大学の授業も見学しました。タイでは小児分野の作業療法士が多く、大学にも感覚統合のための部屋が整っており、充実した実習環境が整っています。2週目には身体障害領域の病院や就労支援施設を訪問し、JICAボランティアの日本人作業療法士と会うことができました。特に就労支援施設では、専門の先生が技術指導を行う仕組みに感銘を受け、日本でも再就労に役立つと感じました。また、急性期病院やリハビリ施設を訪問し、タイでは回復期病院が少ない現状も学びました。言語が通じなくても、表情や仕草から患者の気持ちを理解できる重要性を実感し、多くの学びと気づきが得られた充実した2週間でした。(作業療法学科3年)

国際言語聴覚療法実習@アメリカ

国際的視点に立った言語聴覚療法の提供を目指し、国内外の連携施設において言語聴覚療法に関する実習を行います。単に言語聴覚療法の実習にとどまらず、地域社会や国際社会のニーズを的確にとらえ専門職としての貢献を考えることも目的とします。

受入機関:ハワイ大学マノア校

実施期間:2026年2月 (11日間) 予定

受入機関:ハワイ大学マノア校

実施期間:2026年2月 (11日間) 予定

◤ 2022年度 参加学生の声 ◢

アメリカ言語聴覚学研修では、アメリカのSLP(Speech Language Pathologist)と日本の言語聴覚士の違いを学ぶだけではなく、ハワイ大学の学生の方々との交流や観光を通し、アメリカの文化についても学ぶことができました。小学校を見学させていただいた際に多様性を受け入れることを大切にしていることや、障害のある子もない子も同じ場所で教育することの意味を知ることができ、新たな考え方や実際にどうなのかを知ることができました。自分たちでハワイの観光やハワイ大学の学生との交流の際には、英語が苦手でもジェスチャーや探しているものの画像を見せるなど工夫することで伝わったことから、苦手でも一生懸命に伝えようとすることが大切だと改めて学ぶことができました。(言語聴覚学科2年)

国際教育学部

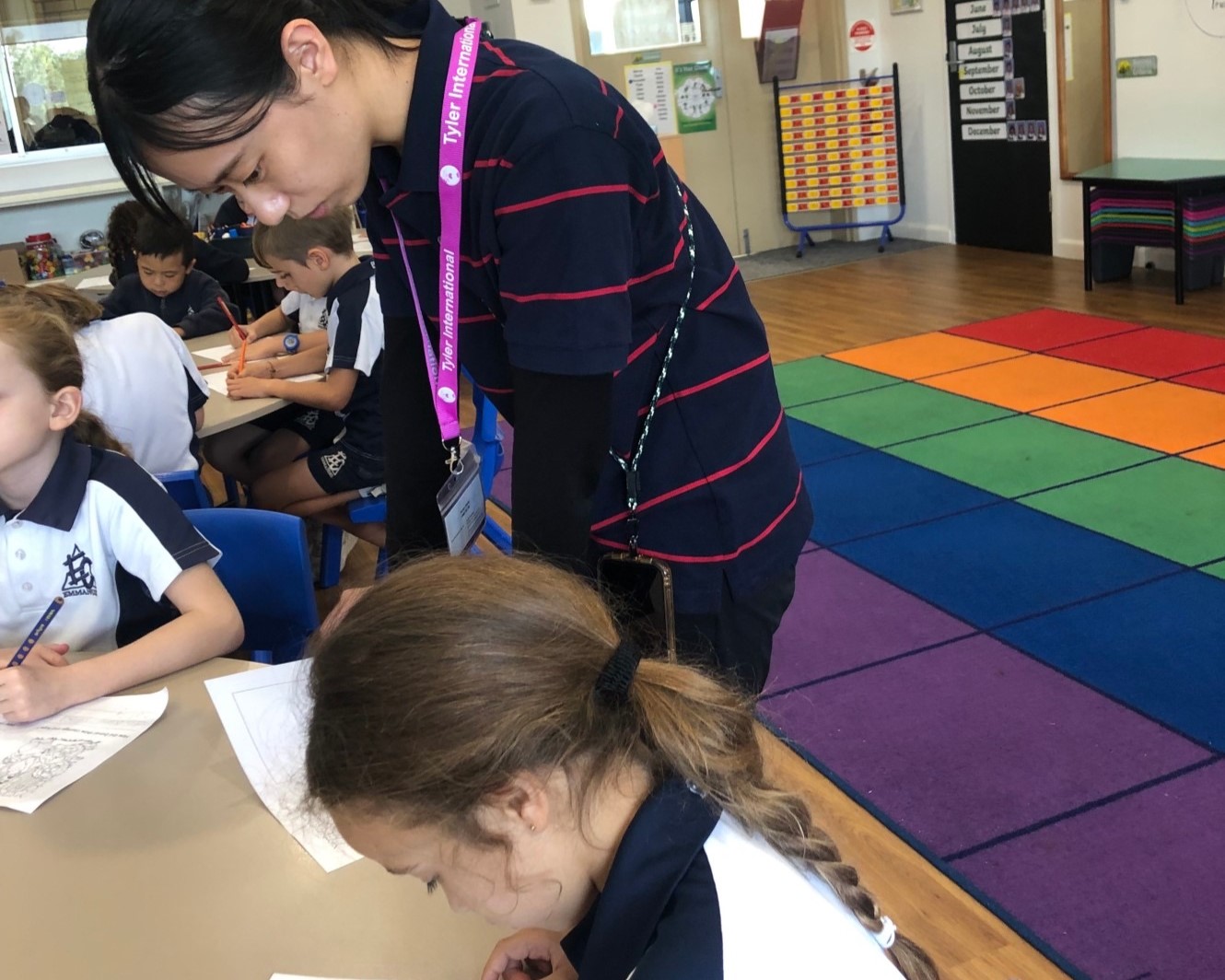

国際教育実習@オーストラリア

訪問国での教育の展開について理解します。現地の教育実践の現状や文化について体験的に学びながら、国際的視野を養うとともに、教職として必要な知識・技能、態度を身につけ、その任務と使命を理解することをめざします。

受入機関:インマヌエルカレッジ

実施期間:2025年度 休講

受入機関:インマヌエルカレッジ

実施期間:2025年度 休講

◤ 2023年度 参加学生の声 ◢

今回の実習では、先生の役割や授業の進め方、学習環境の大切さなどを改めて実感しました。日本との違いで特に感じたことは、子どもたちの選択肢が多いということです。子どもたちが自分で選択をし、楽しそうに学ぶ姿がとても印象に残りました。また、実習中は多くの現地の先生方やホストファミリーと交流をさせていただき、教育観や文化について触れることができ、楽しく実習を終えることができました。この実習はとても貴重な経験になりました。今回の学びをいかし、子どもたちに寄り添い、共に成長することのできる教員を目指していきたいです。(こども教育福祉学科4年)

今回の実習で一番感じたことは、環境づくりの重要性です。子どもが安心できる環境をどう作るか、これが子どもの育ちに大きく関わってくるのだと改めて思いました。まず驚いたのは掲示物の多さです。初日に教室に入ったとき、掲示物の多さに圧倒されました。その1つ1つの掲示物も、遊びを通した学びが行えるように工夫されていました。特に算数に関する掲示物が多く、数直線やブロックで数を表していたり、物の重さをてんびんのおもちゃで表していたりと、数字の感覚を高める教材が沢山ありました。毎日見る、触れるものに対してどんなものを用意すればいいのか考えて設置することが大切だと感じました。また、子どもの作品が多く飾られていたのも印象的でした。自分の物が飾られていると成長を感じることができるし、何よりも学校での自分の居場所を実感し、所属感を得ることができます。掲示物の大切さを実感した瞬間でした。日本の教育に慣れ親しんだ分、オーストラリアの教育すべてが新鮮でした。だからこそ、新たな気づきもあったし、見落としていたことにも気付かされました。4月から小学校教員として働きますが、子どもにとってクラスが安心できる場所、毎日楽しく登校できる教室になるように学びを活かした環境づくりに力を入れていきたいです。(こども教育福祉学科4年)