国際支援アクティブラーニングⅡ

本学の国外プロジェクトの一環として行われ、学生が歴史や文化、危機管理、安全対策、語学、対人援助の概念を学びながら、具体的な支援の計画・実行に携わることを目的としています。現地での活動を通じて、保健医療福祉・教育の専門職者としての視点から、国際社会のニーズを抽出し、支援活動のあり方を考察します。

また、多様な文化の中でコミュニケーション力やリーダーシップを発揮しながら、課題解決に向けた実践的な学びを深め、より広い視野を持って保健医療福祉の現場に貢献し、国際的なフィールドでも活躍できる専門職を目指していきます。

また、多様な文化の中でコミュニケーション力やリーダーシップを発揮しながら、課題解決に向けた実践的な学びを深め、より広い視野を持って保健医療福祉の現場に貢献し、国際的なフィールドでも活躍できる専門職を目指していきます。

ページ内目次

国際支援アクティブラーニングⅡ

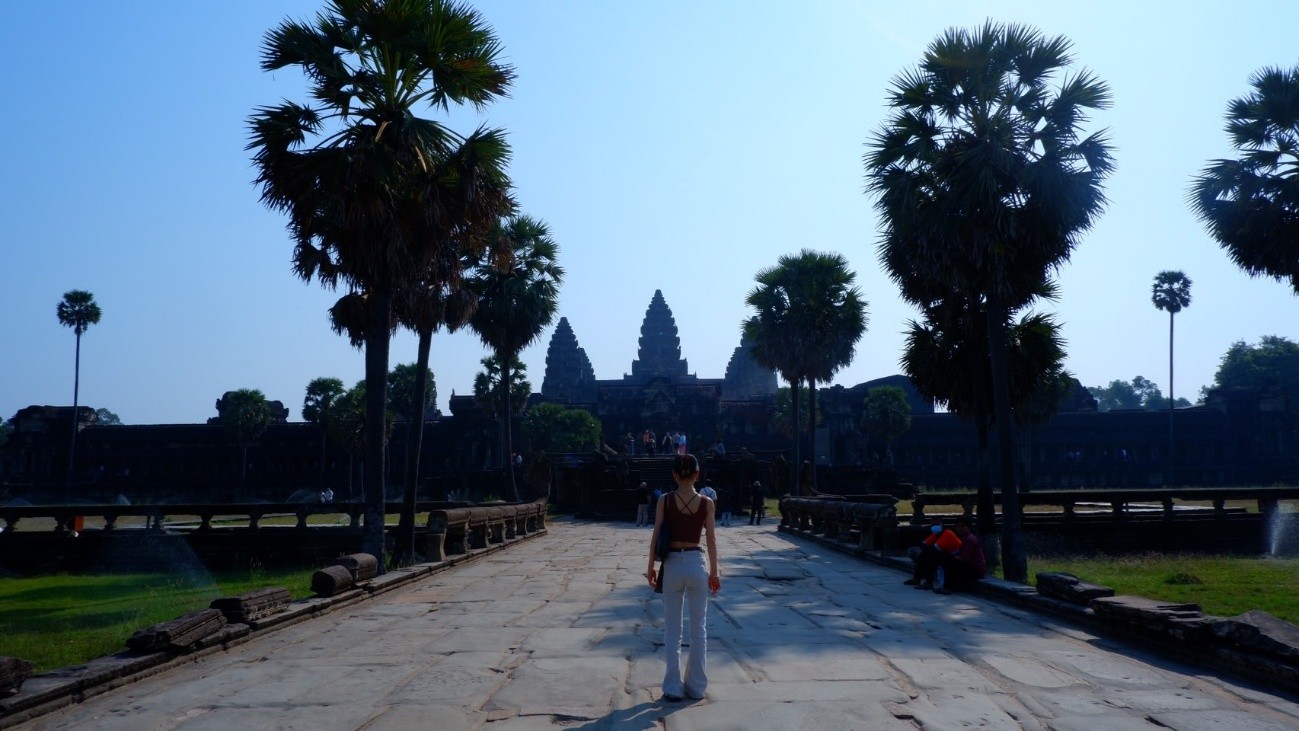

カンボジアJHプロジェクト

カンボジアの医療・福祉・保育などの課題をつかみ、自分たちで考えた実践や活動をジャパンハート病院およびその周辺で展開します。

2024年度が初回となり、参加学生が教員と共に現地での行動計画を立てました。

受入機関:ジャパンハート医療センター

実施期間:2026年2月 (7日間) 予定

2024年度が初回となり、参加学生が教員と共に現地での行動計画を立てました。

受入機関:ジャパンハート医療センター

実施期間:2026年2月 (7日間) 予定

◤ 2024年度 参加学生の声 ◢ 実施期間:2025年2月5日(水)~2月12日(水) 8日間

病院では、小児がんを抱える子どもたちと紙相撲をしたり、アニメを描いたプラ板をプレゼントしたりして、日本文化を伝えながら、退屈になりがちな病院生活を少しでも楽しくできるよう工夫しました。幼いながらも病気と向き合い、大きな治療を決断した背景をもつ子どもたちが、私たちを明るく迎え、笑顔で接してくれる姿に強く心を動かされました。つらい状況でも前向きに生きる姿から、自分自身も大きな力をもらいました。地域による貧困の差を目の当たりにし、考えさせられる場面もありましたが、言葉の壁を越えて心を通わせる喜びを感じられました。実際に現地に行ったからこそ得られる学びが多く、ネットの情報が全てではないということを実感した貴重な経験となりました。(看護学部3年)

実習・研修の参加を考えている皆さんへ

実際に現地に足を運ぶことで、自分が想像していたものとは大きく違う現実に触れ、多くの気づきを得ることができます。特に子どもたちとの交流は印象的で、子どもに興味がある人にとってはもちろん、そうでない人にとっても大きなパワーと勇気をもらえる経験になるでしょう。英語ができればより理解は深まりますが、簡単な日常会話でも十分コミュニケーションは可能です。必要な場面では翻訳アプリを使いながらでも問題ありません。病院では医療英語が使われるため少し難しく感じるかもしれませんが、理解しようとする姿勢が何より大切です。カンボジアは人々の温かさが感じられる素晴らしい国です。実習や研修を通じて学びを深めるだけでなく、旅行としても「また訪れたい」と思える魅力にあふれています。迷っているなら、思い切って一歩踏み出してみてください。きっと忘れられない経験になるはずです。 (看護学部3年)

実際に現地に足を運ぶことで、自分が想像していたものとは大きく違う現実に触れ、多くの気づきを得ることができます。特に子どもたちとの交流は印象的で、子どもに興味がある人にとってはもちろん、そうでない人にとっても大きなパワーと勇気をもらえる経験になるでしょう。英語ができればより理解は深まりますが、簡単な日常会話でも十分コミュニケーションは可能です。必要な場面では翻訳アプリを使いながらでも問題ありません。病院では医療英語が使われるため少し難しく感じるかもしれませんが、理解しようとする姿勢が何より大切です。カンボジアは人々の温かさが感じられる素晴らしい国です。実習や研修を通じて学びを深めるだけでなく、旅行としても「また訪れたい」と思える魅力にあふれています。迷っているなら、思い切って一歩踏み出してみてください。きっと忘れられない経験になるはずです。 (看護学部3年)

カンボジア研修では、誰かを救う看護の力と共に、現地で出会った方々に生きることや人との関わりの本質について教えて頂いたように感じます。異なる文化、生活の中での現地の方たちとの関わりは、日々当たり前に感じていた日本での生活や自身の価値観を見つめ直す機会となりました。ジャパンハート医療センターではワークショップ、シャドーイング、手術見学をさせて頂きました。ガーゼ1枚の使い方にしても日本の医療とは違い、限られた物資の中で患者に最善の医療を提供するには何をするべきなのか、医療の本質を学ぶことができたように思います。日本とカンボジアそれぞれの生活に良さがありますが、研修で得た人々の温かさや現地の人のたくましさから、最も大切なのは物質的な豊かさではなく、心の豊かさであると気づくことができました。(看護学部3年)

実習・研修の参加を考えている皆さんへ

研修に行く前は参加する目的やコミュニケーションの語学面など多くの悩みがあると思います。しかし実際に現地に足を運んでみると、一瞬で不安はなくなりました。不安を感じる余裕がないくらい充実した1週間を過ごすことができると思います。私は参加したことにより自身の知らなかった暮らし、文化を知ることができ、私自身の成長に繋りました。行くだけ行ってみようという気持ちでぜひ参加してみてください。 (看護学部3年)

研修に行く前は参加する目的やコミュニケーションの語学面など多くの悩みがあると思います。しかし実際に現地に足を運んでみると、一瞬で不安はなくなりました。不安を感じる余裕がないくらい充実した1週間を過ごすことができると思います。私は参加したことにより自身の知らなかった暮らし、文化を知ることができ、私自身の成長に繋りました。行くだけ行ってみようという気持ちでぜひ参加してみてください。 (看護学部3年)

カンボジアは約50年前に大量虐殺があり医師や教師などさまざまな知識人が犠牲になりました。そのため医療の提供が困難になり基盤が失われました。現在、医療への信用が低い状態にあります。研修中、足を切断し未だ痛みのある小児がんの子供たちがいました。その子供たちの笑顔から私は多くのエネルギーをもらうことができ、医療の届かない地域での活動支援の夢がさらに大きくなりました。この研修を通して、私が一番大事だと感じたことは国際支援について過干渉に支援するのではなく現地の方々が将来自立していけるようにニーズに合わせた支援が必要だということです。与えることが支援するだけではないということを実際に海外に行くことによって学ぶことができました。(看護学部3年)